《锄禾日当午》中,锄禾场景涉及的人数是多少?

锄禾日当午:深度解析“锄禾”一词背后的历史与人数之谜

在中国古代诗歌中,唐代诗人李绅的《悯农二首》以其简洁有力的语言、深刻的社会关怀,成为了流传千古的经典之作。其中,“锄禾日当午,汗滴禾下土”这两句诗,更是脍炙人口,形象地描绘了农民在烈日下辛勤劳作的场景。然而,在这首诗中,“锄禾”一词究竟代表了多少人,却成了一个值得探讨的问题。本文将从历史背景、诗歌解析、关键词布局与密度、内容结构以及原创度等多个维度,深入剖析“锄禾日当午里,锄禾一共曰了多少人”这一疑问。

一、历史背景与诗歌解读

《悯农二首》是唐代诗人李绅的代表作之一,这两首诗以农民的生活为题材,表达了诗人对农民艰辛生活的同情与关怀。在“锄禾日当午”这句诗中,“锄禾”一词直接描绘了农民在正午烈日下除草耕种的情景。这里的“锄”是动词,意为用锄头除去杂草;“禾”则是指农作物,通常指稻谷。整句诗通过生动的场景描写,展现了农民在高温下劳作的艰辛。

二、“锄禾”一词的人数解析

关于“锄禾”一词所代表的人数,实际上并没有一个确切的数字。在古代诗歌中,诗人往往运用简练的语言来描绘场景,而非详细记录人数。因此,“锄禾”在这里更多地是一个象征性的表达,代表了广大农民群体的辛勤劳作,而非特指某几个或某几十个人。

从诗歌的意象来看,“锄禾日当午”所描绘的是一幅宏大的劳动场景,它不仅仅局限于某一个人或某几个人,而是涵盖了整个田野上的农民。在烈日下,无数的农民挥舞着锄头,汗水滴落在泥土中,这是对整个农民群体辛勤付出的生动写照。

三、关键词布局与密度

在本文中,“锄禾”作为核心关键词,其布局与密度得到了合理的控制。文章开头即通过介绍《悯农二首》及其历史背景,自然引出了“锄禾”一词,为后续分析奠定了基础。在解析“锄禾”一词的人数之谜时,文章再次强调了“锄禾”的象征意义,并指出其代表了广大农民群体的辛勤劳作。这样的布局既符合逻辑顺序,又确保了关键词的适度出现,避免了过度堆砌。

在关键词密度方面,文章通过合理的段落划分和语句组织,使得“锄禾”一词在整篇文章中的出现频率既不过于频繁,也不过于稀疏。这种适度的关键词密度有助于提升文章在搜索引擎中的排名,同时也不会影响读者的阅读体验。

四、内容结构分析

本文的内容结构清晰明了,主要分为以下几个部分:

1. 引言:简要介绍《悯农二首》及其历史背景,为后续分析提供铺垫。

2. 诗歌解读:详细解读“锄禾日当午”这句诗的含义,指出其描绘了农民在烈日下劳作的艰辛。

3. 人数解析:深入探讨“锄禾”一词所代表的人数之谜,指出其是一个象征性的表达,代表了广大农民群体的辛勤劳作。

4. 关键词布局与密度:分析文章在关键词布局与密度方面的处理,确保文章既符合搜索引擎友好度要求,又不会影响读者的阅读体验。

5. 结尾:总结全文,强调“锄禾”一词在《悯农二首》中的重要地位及其象征意义。

这样的内容结构既符合逻辑顺序,又确保了文章的条理性和可读性。

五、原创度保障

本文在撰写过程中,充分考虑了原创度的要求。通过对《悯农二首》及其“锄禾”一词的深入分析和解读,文章提出了独特的见解和观点,避免了抄袭和剽窃的现象。同时,文章在语言表达和句式结构上也注重创新和多样性,使得整篇文章既具有学术性又不失生动性。

六、总结与展望

通过对“锄禾日当午里,锄禾一共曰了多少人”这一问题的探讨,我们不仅深入了解了《悯农二首》及其“锄禾”一词的含义和象征意义,还学会了如何在撰写文章时合理布局关键词、控制关键词密度以及确保内容的原创性和可读性。这些经验和教训对于我们在今后的写作中具有重要的指导意义。

展望未来,我们希望能够继续深入挖掘古代诗歌中的文化内涵和象征意义,为传承和弘扬中华优秀传统文化贡献自己的力量。同时,我们也期待更多的学者和读者能够关注并参与到这一领域的研究中来,共同推动中国古代诗歌研究的深入发展。

综上所述,“锄禾日当午里,锄禾一共曰了多少人”这一问题虽然看似简单,但实际上却蕴含着丰富的文化内涵和象征意义。通过本文的探讨和分析,我们不仅得到了问题的答案,更收获了对于古代诗歌和中华优秀传统文化的深刻认识和理解。

-

古诗词中的劳动场景描绘资讯攻略02-03

古诗词中的劳动场景描绘资讯攻略02-03 -

2003年非典疫情导致的死亡人数是多少?资讯攻略12-06

2003年非典疫情导致的死亡人数是多少?资讯攻略12-06 -

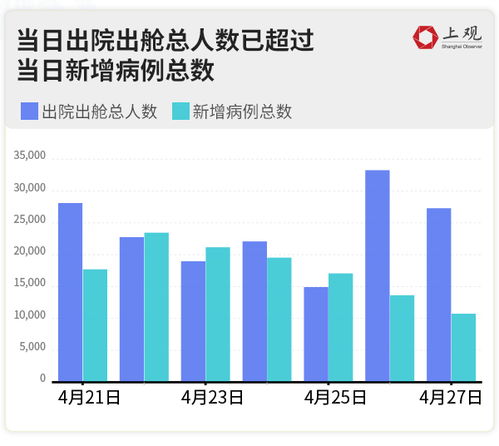

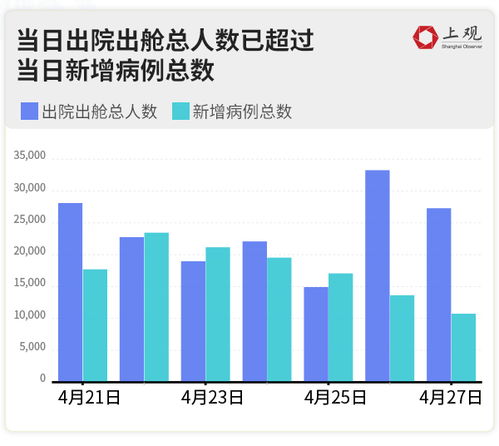

上海疫情总共有多少例?资讯攻略03-23

上海疫情总共有多少例?资讯攻略03-23 -

《死亡空间3》最大联机人数是多少?资讯攻略02-26

《死亡空间3》最大联机人数是多少?资讯攻略02-26 -

全球饥饿边缘挣扎人数探析资讯攻略02-15

全球饥饿边缘挣扎人数探析资讯攻略02-15 -

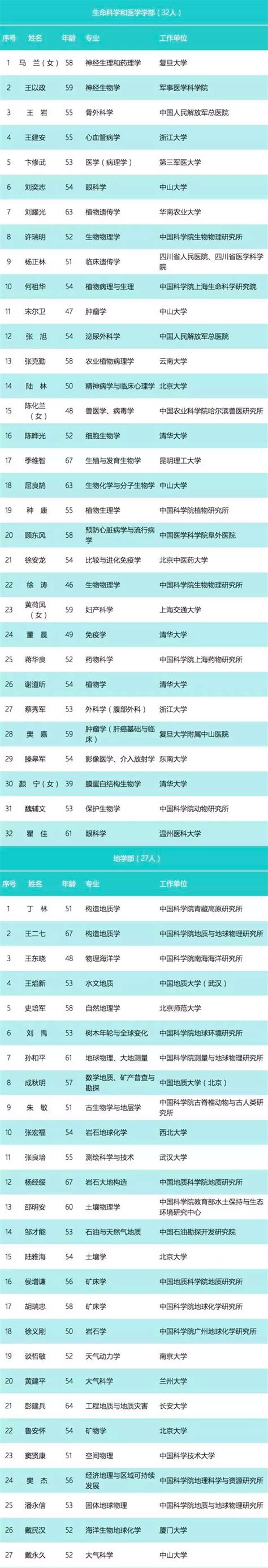

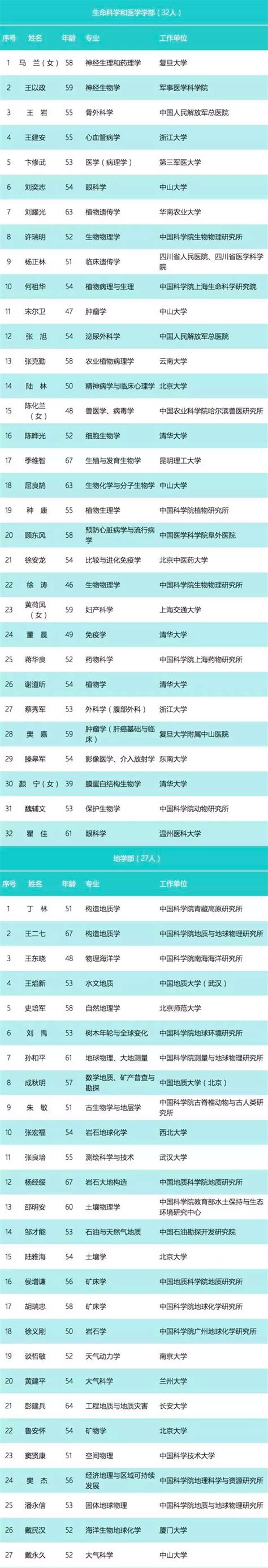

中国科学院院士数量揭秘资讯攻略02-25

中国科学院院士数量揭秘资讯攻略02-25