揭秘:死亡人数35与36背后的惊人差异

在探讨“死亡人数35和36的区别”时,我们并非简单地对比两个数字的大小,而是深入分析这一细微差别在不同情境、文化背景、法律框架以及社会心理层面所引发的深远影响。这一话题虽然看似简单,实则蕴含着丰富的社会学、心理学及法律层面的思考。

一、情境差异下的解读

首先,从直观的数字层面来看,35与36之间的区别微乎其微,仅仅是一个数字的增减。然而,当这两个数字被赋予特定情境时,其意义便截然不同。例如,在自然灾害、交通事故或公共卫生事件中,死亡人数的统计不仅是对事件严重性的量化,更关乎救援资源的调配、社会关注度的提升以及后续赔偿与责任追究等关键问题。此时,35人与36人的区别,可能意味着救援难度的微小增加、社会情绪的进一步波动,或是赔偿责任的重新评估。

二、法律框架内的考量

在法律领域,死亡人数的变化往往直接影响到案件的定性、量刑以及赔偿标准的确定。在某些国家或地区的法律规定中,特定数量的伤亡可能构成重大安全事故或刑事案件的界定标准。例如,若某起事故导致35人死亡,可能被视为重大责任事故,而一旦人数上升至36人,则可能触发更为严厉的刑事条款,导致责任主体面临更重的法律责任。此外,在民事赔偿方面,死亡人数的增加也可能导致赔偿总额的显著提升,进而对责任方的财务状况产生重大影响。

三、社会文化心理的影响

社会文化层面,死亡人数的增减往往牵动着公众的情绪与认知。一方面,人们对于“整数”或“临界点”有着天然的敏感性。35与36虽仅相差一人,但在公众心中,36这个数字可能更容易被视为一个“突破点”,引发更为强烈的情感共鸣或社会关注。另一方面,不同文化背景下,人们对于死亡人数的接受度与反应也存在差异。在某些文化中,死亡被视为一种自然规律,人们对数字的增减相对淡然;而在另一些文化中,死亡人数的任何增加都可能被视为不可接受的悲剧,进而激发更广泛的社会讨论与反思。

四、媒体传播中的角色

媒体作为信息传播的重要渠道,在报道死亡事件时,对于数字的处理方式也至关重要。一方面,媒体需要准确、客观地传递信息,避免夸大或缩小事实;另一方面,媒体也需考虑到受众的心理承受能力与信息接受习惯,适度调整报道角度与深度。在35与36的细微差别上,媒体可能会通过选择性地强调或淡化这一数字,来影响公众对事件的感知与态度。例如,通过强调救援行动的迅速与高效,来减轻公众对于死亡人数的过度关注;或通过深入剖析事件背后的原因与教训,来引发更广泛的社会思考与行动。

五、政策制定与调整的契机

死亡人数的变化,尤其是当这一数字达到或超过某个临界点时,往往成为政策制定者调整或出台新政策的重要契机。政府及相关部门可能会基于事件的严重性与社会反响,重新审视现有的安全管理规定、应急响应机制以及赔偿标准等,以期在未来的类似事件中减少伤亡、提升效率。例如,在连续发生多起重大交通事故后,若死亡人数持续攀升,政府可能会加强交通法规的执行力度、提升道路安全设施标准或推动智能交通系统的建设。

六、人性关怀与心理支持

在探讨死亡人数35与36的区别时,我们不能忽视的是,每一个数字背后都是一个鲜活的生命及其家庭的悲欢离合。无论是35还是36,都代表着无数家庭的破碎与悲痛。因此,在事件发生后,及时、有效的心理支持与人性关怀显得尤为重要。政府、社会组织及社会各界应共同努力,为受害者及其家属提供必要的物质帮助与精神慰藉,帮助他们度过难关、重建生活。

七、总结与展望

综上所述,死亡人数35与36的区别,虽在数字上微不足道,但在社会、法律、文化、媒体及政策等多个层面均产生了深远的影响。这一细微差别不仅提醒我们关注事件的本质与细节,更促使我们反思如何以更加人性化、负责任的态度去面对与处理每一次悲剧。未来,随着社会的进步与科技的发展,我们有理由相信,通过加强安全管理、提升应急响应能力、完善法律框架以及加强人文关怀,我们可以有效减少类似事件的发生,保护每一个宝贵的生命不受伤害。

在探讨这一话题的过程中,我们始终保持着对生命的敬畏与尊重,同时也意识到,每一个数字背后都承载着无尽的重量与意义。让我们携手共进,为创造一个更加安全、和谐的社会环境而不懈努力。

- 上一篇: 《天下3》是否适合作为挂机游戏?

- 下一篇: 揭秘数学奇观:非零数a、b、c的奇妙等式关系

-

《死亡空间3》最大联机人数是多少?资讯攻略02-26

《死亡空间3》最大联机人数是多少?资讯攻略02-26 -

2003年非典疫情导致的死亡人数是多少?资讯攻略12-06

2003年非典疫情导致的死亡人数是多少?资讯攻略12-06 -

揭秘新版《红楼梦》:黛玉裸死之谜,背后的惊人真相!资讯攻略03-03

揭秘新版《红楼梦》:黛玉裸死之谜,背后的惊人真相!资讯攻略03-03 -

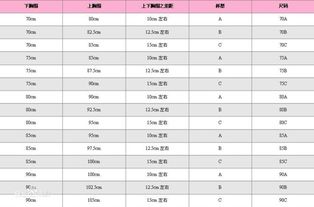

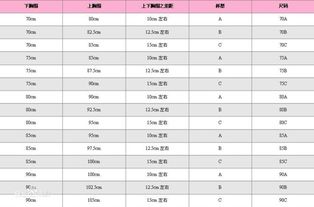

揭秘:36C胸围的真正尺寸是多少?资讯攻略03-15

揭秘:36C胸围的真正尺寸是多少?资讯攻略03-15 -

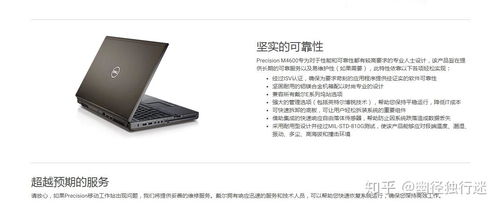

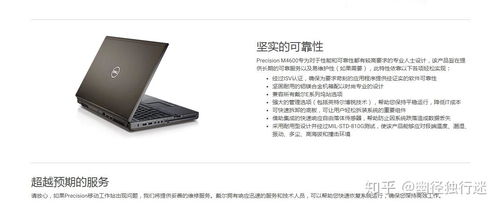

揭秘:笔记本电脑背后的惊人利润真相!资讯攻略02-05

揭秘:笔记本电脑背后的惊人利润真相!资讯攻略02-05 -

全球饥饿边缘挣扎人数探析资讯攻略02-15

全球饥饿边缘挣扎人数探析资讯攻略02-15