揭秘“完璧归赵”的真正含义

完壁归赵是什么意思解释

“完璧归赵”是一个流传千古的汉语成语,源自中国古代战国时期的一段历史故事。其字面意思为“将完好的玉璧归还给赵国”,引申为将借取或受托保管的物品完好无损地归还给原主,体现了诚信、忠诚和责任感的高尚品质。这一成语不仅蕴含了深厚的文化内涵,也成为了中华民族传统美德的重要象征。

“完璧归赵”的典故发生在公元前283年的战国时期,这是一个诸侯割据、战争频发的时代。当时,秦国作为七雄之一,势力日益强大,对周边各国构成了严重威胁。赵国,作为战国七雄之一,虽然国力不如秦国,但也拥有着丰富的资源和一定的军事实力。在这个背景下,秦昭襄王向赵国提出了一个看似友好的提议:愿意用十五座城池换取赵国珍藏的和氏璧。这一提议对赵国来说既是一个机遇,也是一个挑战,因为和氏璧是赵国的国宝,价值连城,而秦国的诚意却难以捉摸。

赵惠文王获得和氏璧的消息后,秦国昭襄王马上写信给赵王,表示愿意以十五个秦国的城来换取和氏璧。赵王对秦国的这个要求大伤脑筋,召集了大臣们来商量。大家认为,秦国是强国,却不大讲信用,如果把和氏璧送给秦王,而秦国不肯给十五个城,那岂不是平白受秦国的欺骗?如果不把和氏璧送给秦王,又怕秦国兴兵问罪,赵国恐怕不容易抵挡。这真是一件左右为难的事。大家商量很久还是得不到结论,最后一致认为最好派一个使者到秦国去交涉,希望能保住和氏璧却又不致让秦国有借口攻打赵国。可是这种弱国对强国的外交任务是极为艰难的,谁能担当这个任务呢?

正当群臣们面面相对,无计可施的时候,有一个叫缪贤的宦官站出来,推荐一位可以出使秦国的人选——蔺相如。没有人听过蔺相如的名字,赵王也怀疑一个默默无闻的人怎能负起如此重大的任务?缪贤讲述了自己的故事:“有一次,我犯了法,想逃到燕国去躲避,蔺相如问我怎么知道燕王会保护我?我说:有一次燕王和赵王相会,我在旁侍候,燕王在背着赵王的时候,握着我的手,要和我结交为朋友,所以,我认为燕王会庇护我。蔺相如说:燕王之所以对你这样好,是因为赵强而燕弱,同时,你又是赵王相信的人,他和你结交,是想和赵国亲近。现在你犯了法逃到燕国去,燕王一定怕赵国向他要人,就会把你送回赵国来,他怎么会庇护你?到那时你后悔都来不及了。所以,你不如坦白地向赵王认罪,也许赵王会原谅你的。我听了蔺相如的话,就向大王认罪,果然大王赦免了我的罪。从我自己经历的这件事来看,蔺相如实在是一位智勇双全的人。”

赵王听了缪贤的话,便下令召见蔺相如。赵王告诉蔺相如秦国索取和氏璧的事,问蔺相如有什么计谋。蔺相如说:“秦答应用城来换和氏璧,如果赵国不答应,是赵国理屈。赵国答应给和氏璧而秦国不给城,那便是秦国理屈。以两者衡量,宁可让秦国理屈。”蔺相如表示,如果大王没有适当的人可派,他愿意为国效劳。于是,赵王正式任命蔺相如为赵国特使,带着和氏璧和几个随身侍从,出发到秦国去。

蔺相如带着和氏璧到了秦国,秦王十分高兴,在王宫里接见蔺相如。蔺相如捧着和氏璧,知道自己正身处龙潭虎穴,必须谨慎而勇敢地面对这个危险的局面。蔺相如终于走到秦王面前,很恭敬地双手奉上和氏璧。秦王接过这块美玉,高兴得大笑起来,把和氏璧给左右大臣和后宫美人传看,左右的人都高呼万岁。蔺相如默默地观察秦王的举动,知道秦王只想霸占和氏璧,却没有割让十五城的诚意。于是,蔺相如走上前去,对秦王说:“和氏璧有一点小小瑕疵,让我指给大王看。”秦王不知道蔺相如的用意,以为和氏璧真的有瑕疵,便把璧交还给蔺相如。相如拿着璧,靠着一根大柱子站立,愤怒地对秦王说:“大王向赵国要求以十五个城换和氏璧,赵王和群臣商量,大家都说,秦国贪而无厌,不会让出十五个城,所以认为不能把璧给秦国。我却以为老百姓交往还讲究诚实不欺,何况秦是一个大国呢?而且因为一块和氏璧而损害秦赵的友好关系,那是不合算的。赵王同意了我的看法,于是,斋戒五天,派我带和氏璧来献给秦国,表示对秦国的尊敬。现在,我来到秦国,大王对我的礼节很傲慢,又把璧传给美人,分明是戏弄我。我看大王没有诚意偿还十五个城,所以我现在把和氏璧要回来,如果大王逼我,我就把和氏璧撞碎,我也会撞这柱子而死。”蔺相如说着,就拿起和氏璧靠近柱子,作出要把和氏璧撞击柱子的样子。秦王怕蔺相如真的把璧给打碎,立刻劝相如不必如此,而且立刻召集主管地图的官员来,在地图上指了十五个城,答应让给赵国。

蔺相如知道秦王只是一套虚情假意,等到拿了和氏璧以后,一定不会把城让给赵国。于是,相如提出一个条件,要求秦王和赵王一样,也斋戒五天,然后召集群臣观礼,接受和氏璧,以表示郑重。秦王眼见蔺相如坚决的态度,如果强夺,蔺相如一定会把和氏璧打破,秦王想蔺相如既已在秦国,便不怕他逃掉,于是答应斋戒五天。蔺相如被安置在一个叫“广成传舍”的招待所里住宿,相如预料秦王绝无割让城邑的诚意,便嘱咐跟他一同来秦国的同伴,改扮成为老百姓,带着和氏璧,偷偷走小路逃回赵国,把和氏璧归还赵王。

五天后,在秦国的受璧仪式上,蔺相如两手空空上殿,向秦王解释已将璧送回赵国的原因。秦王虽然大怒,但考虑到杀了蔺相如也得不到和氏璧,还会破坏两国关系,最终只能放蔺相如回赵国。蔺相如终于平安地回到赵国,和氏璧仍旧保存在赵国,历史上把这件事称之为“完璧归赵”。

“完璧归赵”的故事自诞生以来,就对中国文化产生了深远的影响。它不仅成为了成语“完璧归赵”的来源,更被后人视为诚信、忠诚和智慧的典范。在古代文学作品中,这一故事经常被引用或改编,成为教育人们诚实守信、不畏强权的重要素材。例如,在商业领域,许多企业都秉持着“完璧归赵”的原则,对待客户的财产和隐私如同对待自己的财产一样珍惜和保护,赢得了客户的信任和尊重。在人际交往中,人们也注重诚信和责任感的培养,倡导“完璧归赵”的精神,以建立和谐的人际关系。

“完璧归赵”这一成语在现代社会中常被用来形容人们诚实守信、不贪不占的优良品质,是道德教育和社会交往中倡导的一种行为准则。它不仅是对古代智慧和勇气的颂扬,也是对现代人们诚信和责任感的呼唤。这一典故提醒我们,无论时代如何变迁,诚信和责任感始终是为人处世的重要品质,是维护社会稳定和个人尊严的基石。

- 上一篇: PKPM计算中柱下条形基础为何节点编号失败?

- 下一篇: 梦想启航的学府:探索最适合你的学校

-

揭秘“orign”的真正含义资讯攻略01-07

揭秘“orign”的真正含义资讯攻略01-07 -

揭秘“随客”的真正含义资讯攻略02-26

揭秘“随客”的真正含义资讯攻略02-26 -

揭秘“Jackass”的真正含义!资讯攻略01-13

揭秘“Jackass”的真正含义!资讯攻略01-13 -

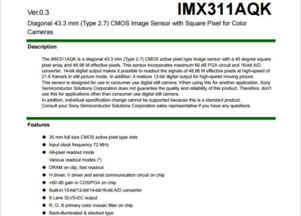

揭秘:311背后的真正含义是什么?资讯攻略01-11

揭秘:311背后的真正含义是什么?资讯攻略01-11 -

揭秘:“Chinese Idol”的真正含义是什么?资讯攻略12-06

揭秘:“Chinese Idol”的真正含义是什么?资讯攻略12-06 -

揭秘:Miya这个词的真正含义是什么?资讯攻略12-06

揭秘:Miya这个词的真正含义是什么?资讯攻略12-06